di Rimmon Lavi

Un osservatore cinico, non sconvolto come me, potrebbe definire sarcasticamente lo spaventoso attacco del Hamas il 7 ottobre come prova del successo del sionismo: ecco che anche lo stato d’Israele è diventato finalmente una nazione “normale”, come tutte le altre, cioè anch’essa colpita da vero e proprio pogrom di carattere chiaramente antiebraico, cioè antisemita, malgrado che ne siano stati vittime anche altri cittadini o residenti in Israele, beduini, drusi, filippini e tailandesi. Lasciato il sarcasmo, l’evento stesso e l’ondata antisemitica che spazza il mondo occidentale, impone ripensamento della raison d’être dello stato degli ebrei. Il programma del sionismo aveva infatti due scopi principali: salvare gli ebrei dagli scoppi periodici e letali di antisemitismo, e cancellare la presenza ributtante di questo razzismo millenario nelle nazioni civili. Anche senza definirsi post-sionista, e senza mettere in dubbio la funzione importante nella storia del popolo ebraico del suo risorgimento nazionale, non c’è dubbio che la deriva nazionalistica, messianica e suprematista del sionismo in Israele negli ultimi anni e nella coalizione del suo governo attuale, assieme al crollo il 7/10 della fiducia nelle istituzioni civili e militari, impongono una revisione dei postulati sionistici che servono ancora ai politici israeliani a giustificare ogni loro posizione.

Se lo stato d’Israele, che è lo stato dove c’è il maggior numero di ebrei, non riesce a garantire la sicurezza interna quotidiana, malgrado il suo potente esercito, senza parlare della minaccia nucleare incombente dall’Iran – non possiamo evitare di chiederci se il progetto di concentrare gli ebrei in Israele da tutte le diaspore non sia pericoloso per gli ebrei stessi e per l’ebraismo. Proprio l’unica civiltà che è riuscita a sopravvivere due millenni, malgrado la dispersione, le discriminazioni e le persecuzioni, si sente ora in pericolo vitale: la facilità con cui le difese tecnologiche attorno alla striscia di Gaza sono cadute e l’assenza delle forze di sicurezza di fronte a migliaia di terroristi assetati di sangue hanno sconvolto tutta Israele, pur abituata al pericolo immanente del terrore e dei missili. Tanto più disorientati e scossi sono i più di 200 mila cittadini del nord e del sud, sfollati da mesi all’interno del paese, che non vedono una soluzione che possa permettere loro di tornare a casa in sicurezza.

La guerra scatenata subito dopo l’attacco terroristico del 7/10 non riesce né a liberare gli ostaggi, né ad ottenere la resa incondizionata di Hamas. Invece della “vittoria” promessa dai generali e dai politici, colpevoli del Sabato Nero, siamo impantanati nella Striscia distrutta, attaccati da quella che, se non fossero i crudeli pogromisti, dovremmo considerare un’intrepida “resistenza” contro le nostre 4 divisioni corazzate. Più di 3 mesi di guerra, con centinaia di nostri soldati caduti e più di 23 mila morti palestinesi e quasi 2 milioni di sfollati affamati hanno messo in ombra, eccetto che in Israele, l’orrore sanguinario del 7/10: più di 1200 assassinati e 230 ostaggi d’età tra 9 mesi e 90 anni.

Nelle diaspore l’emancipazione degli ebrei pareva essere riuscita, grazie alla democrazia liberale o all’egalitarismo sociale, assieme all’eliminazione in pratica delle discriminazioni legali, religiose e sociali e alla scomparsa graduale dell’antisemitismo atavico nelle nuove generazioni. Ed ecco invece in seguito al 7 ottobre e alla reazione d’Israele contro Hamas a Gaza, le manifestazioni antisraeliane hanno preso carattere antisemitico virulento, ricreando il “problema ebraico” sia per le società che credevano di esserne già “pulite”, grazie alla terribile lezione della Shoah, sia per gli ebrei stessi: essi si sentono adesso insicuri e minacciati nuovamente anche dove si credevano ormai liberi ed eguali cittadini.

L’antisemitismo rinnovato sotto la forma di antisionismo e di delegittimazione dello Stato degli ebrei si sviluppa nella strana coalizione della sinistra anticolonialista con i fondamentalisti islamici, e minaccia gli ebrei locali, identificati con Israele.

Molti in Israele che vogliono essere considerati imparziali e oggettivi, adottano la tattica di Trump, condannano gli estremismi di destra e di sinistra, ed equiparano ogni forma di antisionismo con l’antisemitismo. Così non si trovano imbarazzati dalla coalizione promossa da Netanyahu con governi e movimenti populisti d’estrema destra, che covano razzismo e xenofobia: questi mascherano il loro antisemitismo con ammirazione e sostegno all’attuale politica d’Israele, avamposto della lotta contro l’Islam, identificato col terrore e con le ondate d’immigrazione clandestina.

Gli ebrei in Israele, pur sotto le minacce esistenziali sfruttate dai politici, vivono in una realtà maggioritaria che rende loro difficile rifarsi alla storia del popolo ebraico nella Diaspora. Ma gli ebrei nel mondo dovrebbero ricordarsi che solo il prevalere della democrazia liberale dell’800 e dei valori dell’uguaglianza di tutti gli esseri umani ha interrotto le persecuzioni e la discriminazione millenaria, senza peraltro sopire del tutto l’antisemitismo latente. Non solo, ma la storia dimostra chiaramente che ogni rigurgito nazionalistico e xenofobo e ogni potere sovranista o dittatoriale da destra o da sinistra, anche se rivolto all’inizio verso “nemici” d’altro stampo, sfrutterebbe all’occasione l’antisemitismo endemico.

Del resto la società israeliana è riuscita ad assimilare le immigrazioni da origini così diverse e a creare una tipica cultura locale che definisce quasi 10 milioni di cittadini: a parte il riconoscimento internazionale, Israele ha ottenuto, malgrado l’occupazione prolungata dei territori occupati, legittimazione formale da vari regimi del Medio Oriente arabo musulmano, anche se non dai popoli. Le minacce di delegittimazione dello Stato degli ebrei, come entità nazionale basata sul diritto di autodeterminazione, non possono minare la realtà d’Israele: ma lo stesso diritto dovrebbe essere riconosciuto anche per i palestinesi. Proprio per questo non c’è da temere la fine d’Israele, come è stato del regno crociato, né c’è serio pericolo interno di perdere le élite culturali, scientifiche, tecnologiche e economiche, che naturalmente sono più “mobili” e possono più facilmente emigrare e adattarsi in altri paesi, grazie anche ai passaporti doppi che molti hanno ottenuto: Israele è diventata per me e per la grande maggioranza dei suoi cittadini, non solo ebrei, la patria di famiglia, di lingua e di cultura.

Dunque ci troviamo di fronte, da una parte, all’identificazione con la politica coloniale d’Israele di molti tra gli ebrei della Diaspora assieme ad antisemiti della destra sovranista. Dall’altra parte, ecco la strana coalizione delle sinistre anticolonialiste coi fondamentalisti islamici, assieme a certi intellettuali ebrei: questa coalizione antisionistica non solo critica la politica d’Israele, ma mette in discussione la meta stessa del sionismo. Possiamo noi in Israele, sconvolta dal terrore estremo, capire gli ebrei della Diaspora che continuano a vedere in Israele il rifugio dall’antisemitismo? Possono gli ebrei della Diaspora continuare a identificarsi con lo Stato d’Israele, la cui politica rinnova le manifestazioni di antisemitismo, sotto forma di antisionismo?

Se questa è la situazione, dopo il 7 ottobre, quale potrebbe essere, mi domando, una “soluzione” di tale circolo vizioso intrinseco tra l’antisemitismo e il sionismo, oggi purtroppo impregnato di nazionalismo etnocentrico?

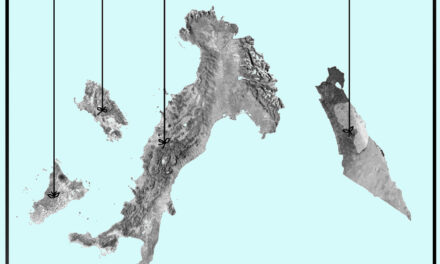

Israele dovrebbe gradualmente percorrere un processo di “de-sionizzazione”, cioè svincolarsi dall’ideologia attuale per diventare uno stato “normale” la cui raison d’être sia il benessere dei suoi cittadini. Questo non vorrebbe dire annullarne la realtà “ebraica” che lo caratterizza: questa è talmente radicata demograficamente e culturalmente che il fatto che lo Stato, il governo, gli organi ufficiali siano dedicati a promuovere il benessere di tutti i cittadini, senza differenza di fede o origine etnica, non ne muterebbe le caratteristiche nazionali, proprio come in Italia o in Francia, nazioni degli italiani o dei francesi. Cioè la nazione israeliana, composta da grande maggioranza di ebrei di tutte le origini, potrebbe permettersi dopo 76 anni di includere in modo egualitario le minoranze non ebraiche (e quelle ebraiche non ortodosse…) senza perdere l’identità nazionale, che oggi è continuamente riferita all’ethos sionistico e alla supremazia ebraica. Israele potrebbe restare rifugio eventuale per ebrei perseguitati, aiutati non dallo Stato, ma da organizzazioni ebraiche, che li sostengano durante il processo di naturalizzazione come immigranti. Naturalmente la politica interna d’Israele e la strategia di fronte al conflitto coi palestinesi dovrebbero abbandonare le aspirazioni espansionistiche e messianiche che determinano da 57 anni il dominio coloniale su 5 milioni di persone, senza diritti civili e di autodeterminazione. Da anni Israele conta solo sulla forza militare, dopo la lezione del 7 ottobre sarebbe l’ora di provare la strategia che “solo la pace dà sicurezza”, promuovendo condizioni per uno sviluppo economico e civile della società palestinese, perché possa partecipare da eguale alla sua determinazione nazionale in relazione con quella israeliana. Proprio qui è il nodo del problema israeliano: dopo anni di lotte interne, di scissione profonda tra le varie “tribù'” del paese, viviamo adesso un’ondata d’unità straordinaria, dovuta alla tragedia del sabato nero, alla guerra e alla speranza di una “vittoria” che non sappiamo specificare: purtroppo la società israeliana non riesce neppure a concepire una visione comune di futuro di pace sia interna, sia coi suoi vicini.

Tale processo potrebbe forse ridurre le motivazioni anticolonialiste di certa sinistra occidentale e di certi intellettuali (che però giudicano Israele molto più severamente che altri Stati), ma non eliminerebbe le radici antisemitiche che possono trovare giustificazioni o basi adatte a svilupparsi in situazioni imprevedibili (penso all’antisemitismo dei tifosi della Lazio, per esempio). Non eliminerebbe neppure l’odio dei fanatici musulmani, per i quali anche un’Israele non sionista non sarebbe meno “intrusione occidentale” nella zona sacra islamica. Che cosa potrebbero fare gli ebrei fuori d’Israele? Israele è diventato per molti di loro sorgente d’identità comunitaria. Non credo che sia né possibile né giusto annullarne il legame. Ma proprio la “de-sionizzazione” d’Israele potrebbe permettere agli ebrei del mondo di sviluppare una relazione emotiva, culturale e critica con Israele, senza per questo identificarsi totalmente e assumerne le “colpe” o le “vittorie”. Cioè la “de-sionizzazione” d’Israele potrebbe permettere anche un ebraismo che non attribuisca involontariamente a tutti gli ebrei accuse rivolte a Israele. Non che questo risolva l’antisemitismo, che pare riesca a sopravvivere e a rinnovarsi, ma per lo meno cancellerebbe certe “giustificazioni” contestuali.

Il sionismo ha ottenuto il massimo successo che un movimento di rinascita nazionale può desiderare, con la creazione dello Stato d’Israele nel 1948 e col raduno in patria di ebrei sparsi in tutto il mondo: adesso può e deve lasciare il campo a uno sviluppo civile della nazione israeliana in relazione diretta con i popoli circostanti, invece di riferirsi troppo alle diaspore ebraiche. E queste possono e devono sviluppare le loro identità senza sentirsi dipendenti da quella israeliana. Solo in questo modo sarà forse possibile ridurre progressivamente l’antisemitismo che perdura ancora.

Gerusalemme, 28.1.2024